Деревня Назия глазами историка-краеведа Александра Гришакова

Лето помахало нам зелёным платочком, пришла золотая осень. Думаю, дачники, любители тихой охоты и рыбаки со мной согласятся – это самое богатое время года. Кстати, о рыбаках. А вы знаете, какой населённый пункт Кировского района Ленинградской области пользуется у них наибольшей популярностью? Правильно, деревня Назия. На экскурсию по рыбачьей деревне мы напросились к местному жителю – краеведу Александру Владимировичу Гришакову.

Добраться до этого места из Кировска можно общественным транспортом – несколько раз в день туда ходит автобус (маршруты № 590, 589 и 587). Мне посоветовали уточнить у диспетчера, в какое время лучше отправиться в поездку, чтобы наверняка доехать до места назначения. И вот, в полдень одного из будних дней редакция газеты «Ладога» отправилась в деревню Назия.

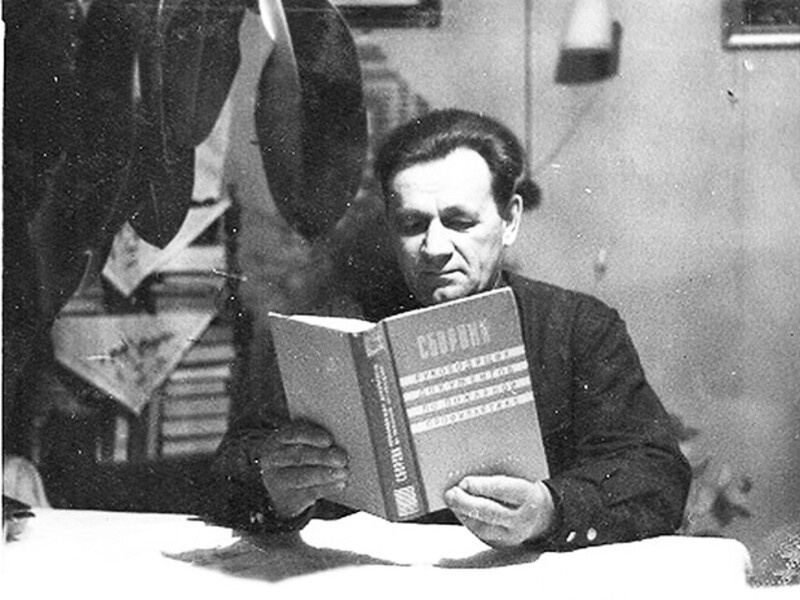

Историк, краевед, педагог

Рассказчика мы выбрали не простого. Александр Владимирович – коренной житель деревни Назия. В прошлом – педагог, преподавал историю в училище № 23 г. Кировска (ныне – Кировский политехнический техникум).

Александр Гришаков помнит деревню, какой она была полвека назад. Говорит, будучи школьником, лично опрашивал старожил о прошлом деревни. Тогда всё было по-другому…

– Берега чистые – никаких кустов. Это создавало простор для осмотра. Если, к примеру, смотреть из караульного здания в центре деревни, то было видно и канал, и речку, – вспоминает краевед.

Историю своей семьи он собирал буквально по крупицам. Особенно запомнилась сестра деда – Мария Ивановна, которая работала пекарем в рыбацком магазине. Причём, таким искусным, что очередь за хлебобулочными изделиями выстраивалась с раннего утра, а запах, который распространялся по округе, до сих пор жив в памяти!

Кстати, в холодное время года (с сентября до мая) Александр Гришаков часто бывает в Приладожском, где в местной библиотеке читает лекции об истории своей малой родины, начиная с геологии до начала XX века. Среди слушателей – старшее поколение приладожцев и школьники. Кроме того, земляки часто обращаются к историку за помощью в поиске информации о пропавших без вести родственниках во время Великой Отечественной войны. К сожалению, помочь удаётся далеко не всем.

Рыночная площадь – торговый центр деревни

Александр Владимирович встретил меня на остановке, и тут же, не дожидаясь вопросов, начал знакомство с родной деревней. К слову, времени у нас действительно было в обрез – автобус на Кировск уйдёт ровно через час, а следующего ждать ещё не скоро.

– Мы находимся на центральной площади деревни Назия, здесь автобус проезжает по кольцу и следует дальше по маршруту. Отсюда мы и начнём наш путь, – начал свой рассказ историк-краевед. – Во все времена эта площадь называлась Рыночной, как и улица, ведущая в нашу деревню. Вся застройка по этой улице состояла из купеческих домов.

К примеру, на месте магазина раньше стоял дом купца Черминина. Он был построен по принципу «два дома в одном» (шеститстенок). Раньше в этом месте располагался сельский совет, а после закрытия здесь был клуб, почта, жилой дом, который из-за ветхости впоследствии разобрали. Это был самый большой дом в деревне.

Не путать деревню Назия с одноимёнными посёлком и станцией!

Этот населённый пункт называется деревня Назия. До войны он носил название Нижняя Назия, а там, где сейчас находится кладбище, называли Верхняя Назия. До 1954 года Назия была селом. После смерти И.В. Сталина населённые пункты стали укрупнять, и она обрела статус деревни, став частью Путиловского сельского совета, а затем и Приладожского.

– Сразу хочу внести ясность. Часто люди, впервые приезжающие в Назию, путают её с другими населёнными пунк-

тами, расположенными неподалёку. Всего в Кировском районе три Назии (а до войны их было четыре!). Первая Назия – та самая Русская Америка, а точнее то, что от неё осталось, двухэтажный особнячок в торфопосёлке. Вторая (станция Жихарево) – это посёлок городского типа, построенный в 1932 году как центр района торфоразработок. А третья – наша деревня, входящая в состав Приладожского городского поселения.

На вопрос, какова же протяжённость деревни, наш экскурсовод отвечает неоднозначно. Если, к примеру, речку Назию взять за ось, то в каждую из четырёх сторон деревня тянется меньше, чем на километр. То есть можно сделать вывод, что деревня небольшая. Если посчитать – всего восемь основных улиц. Плюс новые улицы, которые появились в связи с коттеджным строительством. Численность населения – около 250 человек (по данным перепеси на 2025 год). Если зимой в Назии тихо и малолюдно, то в тёплое время года население увеличивается в разы.

Староладожский канал – главная артерия деревни

Подходим к главной водной артерии, благодаря которой и была образована данная местность, – по современному названию Староладожский канал (так его стали называть после появления Новоладожского канала). А полное название, которое употреблялось до революции 1917 года, звучало как Ладожский канал имени Петра Великого.

Как успел заметить Александр Гришаков, в 2031 году грядёт важная дата для Кировского и Волховского районов Ленинградской области – 300-летие введения Староладожкого канала в эксплуатацию. Было бы логично, если бы к этому времени удалось привести канал в порядок, пока что картина удручающая.

Мой проводник показывает интересный гидротехнический объект – старицу (прим.: старое русло реки Назия), здесь её называют Казанка (прим.: происходит от слова «казаться»). Пока не было канала, она соединялась с руслом, а позже высохла и превратилась в болотце.

«Подвигу твоему, солдат!»

Пройдя первый мост через Староладожский канал, мы оказались на правом берегу, где в зарослях едва ли можно заметить памятник «Подвигу твоему, солдат!», установленный в 1985 году.

– Это место в качестве памятного было выбрано неслучайно – до войны здесь была танцплощадка, и многие молодые люди, которые были призваны на фронт, фактически отсюда и уходили. Когда мы думали, где бы установить памятник, выбор пал именно на это место. И всё бы ничего, но со временем хвойные породы деревьев настолько выросли, что закрыли собой памятник, – с досадой отметил мой собеседник.

Со слов краеведа, форма у памятника, выполненного в виде парусника, легко объяснима. Назия – приозёрная деревня. Многие местные жители – потомственные рыбаки, которые до сих пор вспоминают, как их предки выходили в Ладогу под парусом. Рядом изображена мимо пролетающая чайка – вестник бури, символ войны и смерти. А мемориальные доски по обеим сторонам памятника хранят имена погибших назийцев – всего 115 человек. Причём, список этот далеко не полный.

Шлюзовой мост: архитектурное строение XIX века

В нескольких шагах от памятника – второй мост (шлюз или водоспуск). Сейчас он в аварийном состоянии, поэтому транспорт здесь не ходит, только пешеходы. Сразу привлекает внимание гранитная облицовка моста работы 1830 года. Эти блоки привезли из Шлиссельбурга от старых шлюзовых камер, таким образом им дали вторую жизнь. Внутри «быков» (опор) – известняк. Облицовка – гранит. Опоры шлюзового моста пережили войну, но в лихие 90-е годы подверглись расхитительству заезжих «гостей».

На левом берегу реки Назии примечаю крупную стоянку катеров. Как оказалось, эта улица носит название Рыбачья. «Это местные предприниматели, бывшие колхозники», – поясняет Александр Владимирович. На вопрос, почему именно Назию выбирают для рыбалки приезжие, отвечает:

– Потому что от города ближе всего, да и дорога хорошая. Вот и едут к нам со всего Кировского района, и не только. В Кобоне выход в Ладогу ближе, но рыбаки всё чаще выбирают именно Назию.

Ещё один интересный момент: до 1940 года, когда прекратилось использование Староладожского канала, створы водоспуска всегда были закрыты (их открывали лишь в исключительных случаях, в дождливое лето), и лодки стояли на приколе исключительно в этом месте.

Три окна на лицо и фасад с мансардой

По дороге мы встречали старинные дома дореволюционного периода – это видно по форме построек, да и по состоянию. Главные признаки здешних домов – три окна на лицо и фасад с мансардой. До войны насчитывалось 200 дворов, причём в одном дворе мог быть не один дом, так как родители часто проживали рядом со своими детьми. Однако со временем, многие дома сгорели, так как были построены из дерева.

И снова на нашем пути возник мост – уже третий по счёту. Если предыдущий был разводной, то этот – отводной (прим.: убирался в сторону). Во время войны он был повреждён взрывом, и очень долгое время – почти до начала 1980-х годов – не использовался.

Одним из монументальных строений посёлка когда-то была начальная школа, в которой учился и Александр Гришаков. Она размещалась в бывшем здании купеческого дома Берданосова, построенного в стиле «московский ампир» (прим.: шесть окон на лицо).

– А это бывшее здание купца Морозко – в наше время здесь располагались клуб и библиотека. Сейчас на передней части дома четыре окна, а до войны их было восемь. Это здание, как и многие другие, давно утратило свою культурную ценность.

А тем временем мы видим уже четвёртый мост – памятник сталинского ампира. Лодки по Назии снуют туда-сюда. Мой собеседник с улыбкой шутит: «По количеству лодок у нас Венеция, а по объёму дождей – Флоренция!»

Здесь, по реке Назия, сплавляли древесину и путиловскую плиту. Мост через речку был деревянный арочный, а судьба его такова: в 1941 году, когда немцы заняли Шлиссельбург, они хотели быстрым рейдом перебросить войска на станцию Жихарево, но Назия их не пропустила – мост подожгли. Позже на его месте воздвигли новый мост, более крепкий. По стилю и основным признакам мосты в деревне Назия отдалённо напоминают петербургские – это читается в символичном оформлении перил.

Улица ЗавОдская – здесь когда-то был стекольный завод

Сворачиваем на улицу Заводскую, причём, как делает акцент местный житель, ударение в слове, как ни странно, падает на букву «о». Ещё в детстве бабушки научили как правильно произносить название этой улицы – с тех пор и поправляет приезжих гостей.

И тут Александр Владимирович отвлекается и заостряет внимание ещё на одно необычное явление:

– Смотрите, уровень канала везде одинаковый, дно строго горизонтальное. Дорога, которая проходит по берегу, также более-менее ровная. А вот берега, где стоят дома, отличаются. Местные их называют нижний и верхний вал. Это связано с тем, что правый берег реки Назии – болотистый, и грунт, вытащенный из русла, давал усадку. Работы там были закончены осенью 1728 года – строительство канала довели до реки Назии и остановились. А продолжили его в сторону Шлиссельбурга весной 1729 года. Вы знаете, строители на этом участке изрядно намучились – под болотиной оказался известняк, который вывезти оказалось нелегко.

По улице Заводской есть интересный старинный домик довоенной постройки, на котором до сих пор сохранились элементы декора, – это дом Григорьевых. По дороге к нему экскурсовод обращает внимание на дренажную канаву – бешлот, который с годами зарастает кустарником и травой. Такие канавы ведут из леса и впадают в Староладожский канал. Их необходимо поддерживать в чистоте, но никому нет до этого дела.

– Что касается внутренних дорог, то их состояние поддерживается из местного бюджета, а та, что пролегает вдоль Староладожского канала, – областного значения. Она, хоть и запасная, создаёт дополнительную проблему для жителей: когда на Мурманском шоссе пробка, через Назию проходит поток машин. В период, когда нет дождей, мы просто задыхаемся от пыли! – посетовал Александр Владимирович.

Вернёмся к истории. Со слов краеведа, в России все заводы были государственными, в том числе и стекольный завод, основанный в Назии при Елизавете Петровне в XVIII веке. Со временем они ушли в частные руки, так как становились нерентабельными. Здесь изготовляли оконное, зеркальное и цветное стекло, а также фонарные плафоны, посуду, хрусталь и даже детали для знаменитой Янтарной комнаты.

Караульный дом – сердце Назии

Подходим к центральному зданию деревни – караульному дому. Он был возведён в начале 1760-х годов. До его строительства здесь располагался путевой дворец, где часто останавливалась императрица Екатерина II. Его первый этаж предназначался для солдат и офицеров, второй – для именитых путешественников. В начале XX века в этом здании размещалась больница для судорабочих. По соседству с «караулкой» до войны располагалась часовня. Местные жители до сих пор имеют привычку остановиться здесь и помолиться. За себя, родных и близких людей, а также за свою малую родину.

На этих словах мы попрощались, но ненадолго. Александр Владимирович пообещал снова встретиться с редакцией газеты «Ладога», чтобы поделиться с читателями «районки» архивными документами и снимками, которые собирал в течение всей жизни. С удовольствием ждём новой встречи!

Юлия ТЕТАРСКАЯ, фото автора

Рекомендуемые новости

«Киров тоже был бы князем...»

24 октября 2025Если бы Сергей Миронович Киров, в честь которого назван наш город и целый район, жил 800 лет назад – во времена князя Александра Невского – то он тоже был бы князем.

Енотовидные собаки в Ленинградской области

18 августа 2025Эти звери – единственные из семейства псовых – спят зимой

«Каньон реки Лава» – экотропа для активного семейного отдыха

20 сентября 2024Хотите продуктивно провести выходной день в компании родных и близких людей – отправляйтесь на экологическую тропу, недавно открытую в Кировском районе Ленобласти. Этот популярный среди туристов природный объект обзавёлся удобным экомаршрутом, оборудованным указателями, информационными стендами, и, что особенно важно, деревянными лестницами для подъёма от реки к высокому склону.

Лаврово – тихое местечко в Кировском районе

29 августа 2024О прошлом и настоящем деревни, через которую проходила Дорога жизни, рассказывает коренной житель Геннадий Рыжов

Последний полёт. Ленинградские поисковики подняли со дна болота ИЛ-2 времён Великой Отечественной войны ✈

06 октября 2023Свой последний боевой вылет экипаж штурмовика ИЛ-2 под управлением пилота Николая Просветова и стрелка Дмитрия Морева совершил 1 апреля 1943 года. Спустя 80 лет их самолёт в глухих лесах Кировского района нашли ленинградские поисковики. Поднять боевую машину со дна болота было непросто, но ленинградцы успешно справились с этой задачей.

Ирина Стоян: «Давайте вместе писать историю Кировского района!»

19 августа 2022Знаете ли вы историю родного края? Наверняка что-то слышали от родных и знакомых, что-то читали из газет и книг по краеведению, с чем-то знакомились в стенах музеев. Но, поверьте, никто не знает её так хорошо, как профессионалы, которые уже много лет занимаются поиском исторических фактов, созданием и выпуском сборников о кировской земле.

Земля – что может быть дороже?

29 июля 2022Имя Владимира Константиновича Балюка, директора сельскохозяйственного предприятия «Дальняя Поляна», расположенного в Путилово, известно всем в районе. Да и за его пределами.

Воспоминания о прошлом. Часть 1

13 августа 2021Торфопредприятие «Назия» – Назиевстрой технический

В редакцию газеты «Ладога» обратилась уроженка Назии Лариса Петровна Золотых (Панкратова) с просьбой опубликовать ее воспоминания. Женщина проживает в г. Тольятти с 1971 года, но своей родиной всегда считала Кировский район (ст. Жихарево). О любимом поселке, торфопредприятии «Назия», и многом другом она написала документальный цикл. Это истории о событиях 80-летней давности, свидетелем которых сам автор и является.