Блокада

Блокада Ленинграда – это набат памяти. И это не пафосные слова. Мы должны помнить,

быть благодарны блокадникам великого города и воинам, отстоявшим его.

Не подлежит забвению

Истощенные, умирающие на улицах люди – это блокада.

Сохранившие в институте растениеводства уникальную коллекцию семян, не притронувшиеся к ней, умирающие от голода ученые (умерло 24 человека) – это блокада.

Величественная «блокадная» симфония Дмитрия Шостаковича, музыканты, исполняющие ее, и внимательные слушатели – это блокада.

Люди, помогающие чужим детям, хотя и своих-то кормить нечем – это блокада.

Работники зоосада, спасшие бегемотиху и готовящие для нее корм (она пережила блокаду и прожила до 1953 года) – и это тоже блокада.

Да, было все, мы это знаем – и людоедство, и гнусное воровство, и сигналы врагам. Но перевешивало благородство человеческой души. Любовь к городу, родной стране.

Восьмого сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург, началась блокада Ленинграда, продлившаяся 882 дня – два года и пять месяцев. Захват Северной столицы – важнейшего порта на Балтике – считался Гитлером и немецким командованием важнейшей целью в начале войны. В плане «Барбаросса» указывалось, что активное наступление на Москву можно будет начать после взятия Ленинграда и Кронштадта.

Ленинград планировали уничтожить. Директива Гитлера №1601 от 22 сентября 1941 года гласила: «Дальнейшее существование города не представляет никакого интереса». Северную столицу предполагалось окружить и путем обстрела из артиллерии всех калибров и бомбежек с воздуха сравнять с землей.

В городе было 2,5 млн жителей, из них 400000 детей. В годы блокады погибло больше 850 тысяч, 97 процентов из них умерли от голода.

В настоящее время во Мге проживают двадцать восемь блокадников, они пережили страшные годы в детском или подростковом возрасте. Некоторые из них уже не выходят из дома по состоянию здоровья.

Я побеседовал с тремя блокадницами. К счастью, сегодня они бодры, энергичны, бережно хранят память о грозных годах. Вот их рассказы.

Слез не было

Альбине Михайловне Котовой было семь лет, когда началась блокада. Семья жила в Кронштадте, захват которого немецкое командование считало первоочередной задачей.

– Моя мать все годы работала на военно-морском заводе охранницей, – рассказывает Альбина Михайловна. – Отец – моряк, пропал без вести в первые дни войны у порта «Серая лошадь» в Финском заливе. Никогда мне не забыть зловещий рокот немецких самолетов, ожесточенные бомбежки Кронштадта, кораблей флота, игравших значительную роль в обороне города. Когда метроном ускорял свой бег и объявляли «воздушную тревогу», мы спускались в бомбоубежище. Однажды туда попала бомба. Нас откапывали два дня. Многие задохнулись насмерть. К нашему счастью, стена при попадании бомбы дала трещину, через которую поступал воздух. Спаслись. Но гул вражеских самолетов преследует меня всю мою жизнь.

Мы видели, как горели Бадаевские склады. Страшное зрелище. Объективной информации о запасах там продовольствия мы тогда не имели. Вскоре появились карточки. В Кронштадте с октября 1941 года иждивенцы, и я в их числе, получали уже не 125 граммов хлеба, а 75. От голода умер мой четырехмесячный братик. Если бы не мама, и я бы умерла от голода и холода. Однажды она принесла неочищенную овсяную крупу. Сварили ее. Назвали это блюдо «завариха». До сих пор варю кисель из овсяной крупы с добавлением подсолнечного масла.

Постоянное чувство голода сопровождало меня. Помню, за печкой у нас жила крыса. По утрам она вылезала и садилась на перемычку моей кровати. И жалобно смотрела на меня своими глазами-бусинками. Я давала ей крошки. Я с ней дружила. Мама сказала, что это домашняя крыса.

Воду или лед приносили в ведерке с Финского залива или из Итальянской гавани. Весной готовили пищу из лебеды, крапивы, в рационе были ягоды, чай из липовых почек. Топили буржуйку и так спасались от холода. Жгли все, что горело. Слез не было. Умирали родственники. Сын маминой сестры умер в апреле 1942, ему было полтора года. После его смерти тетя пошла добровольцем в армию.

В конце 1943 года мы с мамой переехали в Ленинград. Заметно выросли нормы продуктов, выдаваемых по карточкам: 600 г хлеба, 300 г макарон, 200 г сахарного песка, 300 г подсолнечного масла. Пошла учиться в школу, получила среднее образование, затем поступила в полиграфический техникум.

Когда прорвали блокаду Ленинграда, долго не понимала: что это значит, когда говорили «прорубили окно». Запомнилось, в 1945 году вешали пятерых фашистов. Злости не было. Не понимала только, зачем они пришли, кто их звал? Когда «сняли» блокаду, стали выдавать белую булку. Это было событие!

– Знаете, – убежденно говорит Альбина Михайловна, – сейчас-то отчего не жить? Пенсия приличная, все себе могу позволить. Квартира хорошая. Семья замечательная. Двое сыновей, жена одного работает заместителем директора железнодорожной школы. Но я никогда не забуду ужасов блокады. Каждый год день снятия блокады Ленинграда отмечаю как большой праздник, и родственников приучила – кусочек хлеба, картофелина, пятьдесят граммов в этот день должны быть обязательно. Годы пройдут, но не должен быть забыт этот великий праздник.

Память не дает уснуть

Другой житель блокадного города, Галина Валентиновна Туманова, после войны окончила спортивный факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена, работала учителем физического воспитания в общеобразовательных школах. У нее замечательная семья. А блокада началась для Галины Валентиновны, когда ей было немногим менее двенадцати лет. У них была большая семья: мама, бабушка, тетя, жили на улице Абросимова, на Охте.

– Мама работала швеёй, – вспоминает Галина Валентиновна, – на заводе «Красный треугольник». Так что одета я была как картинка, на загляденье.

Сначала войну мы не восприняли серьезно. Помню, куда-то нас увезли и привезли обратно. Куда, зачем, не могу сказать – не знаю. Через несколько месяцев наступил голод. Все, что было в доме, мы обменяли на хлеб. Но осенью я узнала, что такое настоящий голод и холод, что такое «зажигалки».

В госпитали стали поступать раненые с передовых. Мы ходили в госпиталь, расположенный на Суворовском проспекте. Я писала письма раненым, слушала их рассказы, переживала. В ноябре нормы выдачи хлеба сократились еще больше. Люди начали умирать от голода.

Запомнилось: хотим с мамой выйти на улицу, а дверь парадной не открыть. Поднатужились, открыли и увидели страшную картину; дверь загораживал мертвый мужчина. Такая смерть стала обычным явлением. Люди падали, не могли подняться и умирали. Помню, как навстречу нам с мамой по улице шел прилично одетый мужчина, на голове каракулевая папаха. Вдруг он падает и больше не поднимается.

Голод был невыносимый. Счищали с обоев клейстер, варили и ели кожаные вещи. Я, смешная, решила поймать корюшку на Неве, не понимала, что в это время года ее нет. Мама чудом меня спасла. На улице Некрасова в комнате коммуналки жила еще одна моя тетя – Соня. У нее оставались вещи, которые можно было обменять на еду. И мама отвезла меня к ней. У тети была своя дочь, Людмила, моя ровесница, но тетя оставила меня и этим спасла. Хотя могла и в детский дом отдать, в котором работала бухгалтером. И жила я на равных правах с двоюродной сестрой. Все тетя Соня делила между нами поровну. Всю жизнь, до смерти, буду благодарна ей. Вскоре пришло страшное известие: моя мама, бабушка, тетя погибли в квартире на Охте – в дом попала зажигательная бомба, они не смогли выбраться и задохнулись.

Вскоре детский дом со всеми работниками, детьми эвакуировали в деревню Гляделово Ярославской области. В детском доме кормили хорошо, мы с Людмилой окрепли. Известие об окончательном снятии блокады встретили восторженно. В 1945 году детский дом вернулся в Ленинград, и тетя Соня меня забрала. Но новое горе: из комнаты на улице Некрасова мы были выписаны, комната была занята. Была обворована и пропала для меня наша квартира на Охте. Но, как говорится, мир не без добрых людей – нас прописала соседка. Какое-то время я и Люда спали в ванной. А потом тетя Соня купила комнату на улице Желябова, и мы жили в ней вчетвером. Я окончила восьмой класс и устроилась работать регистратором в детскую поликлинику, но продолжала заочно учиться. Очень помог сосед – Алексей Алексеевич Разувиев, верующий человек. И материально, и своими советами. Благодаря ему я в институт поступила. Потом жила и работала в Анапе, куда переехала с мужем. Там, кстати, тоже есть общество блокадников. Недавно я переехала во Мгу, живу с дочерью. Память о блокаде порою не дает заснуть и теперь...

Галина Валентиновна часто бывает на Пискаревском мемориальном кладбище, возлагает цветы к мемориальной плите «тысяча девятьсот сорок второй год». Землю оттуда взяла и возложила на могилу отца на Охтинском кладбище.

Благодарим за жизнь

Георгина Федоровна Федорова показывает фотографии отца. Он пошел воевать, несмотря на имеющуюся «бронь» (работал на торфоразработках), был сержантом пехоты и погиб около Новолисино. Мама «поднимала» четверых: двоих дочерей и двоих сыновей. Жили в небольшом поселке Рахья Всеволожского района, в 39 километрах от Ленинграда. Переехали туда незадолго до войны, это и спасло большую семью.

– В Ленинграде умерли от голода бабушка и дедушка, двоюродные сестры и мамин брат, – рассказывает Георгина Федоровна. – Продукты по карточкам нам выдавались регулярно, но чувство голода было постоянным. Мама работала в столовой, но выносить из нее, конечно, ничего нельзя было. Даже милиционеры останавливали работников столовой и обыскивали. Но и у людей была совесть, никто не воровал. Вот корки разрешали выносить, дома их размачивали и ели. Это блюдо называлось «драчена». Спасал огород, лес был рядом, а напротив барака, в котором жили, – колодец. Перед уходом на фронт отец сказал продать корову, купить хлеба и насушить сухарей. Так что у нас был небольшой запас.

Помню постоянные бомбежки. Страх. Прятались в землянке. Мне-то всего четыре года было. Залезала под стол, как будто это могло спасти. Помню, зажигательная бомба попала в ближайший дом, убило всех его жителей. Зенитчики как-то сбили немецкий самолет. Летчик спустился на парашюте, его схватили и увели.

Я ходила в детский сад, называли его «Очаг». Кормили какой-то кашей, вязкой, как клейстер.

Ох, все-таки голодно было. Лежим на кроватях и слышим, как по пустым кастрюлям бегают мыши, не могут ничем поживиться. Однажды пропал охранник, так и не нашли. Все убежденно говорили, что его съели. Так ли это, кто знает.

После Победы к нам пришел сослуживец отца, он был на костылях. Рассказал, что отца убило прямым попаданием снаряда. Мама плакала: «Ведь у него бронь была, все живы остались, а он...» Но душой понимала: и его большая заслуга в Победе.

После окончания школы я поступила в фармацевтический техникум. Работала лаборантом в педиатрическом институте, потом за границей, в Польше. Муж – строитель, железнодорожник. Переехали с ним во Мгу в 1966 году. У нас хорошая семья: дети, внуки. Мама, жива была, со мной жила. Говорила: «Ты дала мне несколько лет жизни». Верующая она у меня была. И мне говорила: «Храни Бога в душе». Стараюсь следовать ее словам.

Есть дорога через лед…

Во Мге живут, работают люди, которым их родные рассказывали о тех страшных, но героических днях. Вспоминает Антонина Ивановна Прокофьева, председатель совета ветеранов поселка Мга. Она малолетняя узница, была угнана фашистами в Германию. Отец Иван Петрович Кузин работал фельдшером-ветеринаром Мгинского района. Когда замкнулось кольцо блокады, успел с последним поездом в Ленинград. Его братья были водителями и перевозили людей и продовольствие по Дороге жизни на «полуторках».

– Отец мой воевал в частях Ленинградского фронта, – рассказывает Антонина Ивановна. – Закончил войну в Берлине. Часто рассказывал мне о Дороге жизни.

Наступила зима, наступило время надежды. Ладожское озеро покрылось льдом. В ноябре по Ладоге днем и ночью ходили отряды необычной разведки, измеряя толщину льда, чтобы можно было проложить ледовую дорогу.

В мировой практике не было примеров прокладки ледовой трассы через такой огромный и капризный водоем, как Ладожское озеро. Первый конно-санный обоз – 350 упряжек – пошел по ледовой дороге 20 ноября 1941 года.

Вскоре на лед вышла первая колонна машин. Ледовая трасса начала действовать. Маршрут проходил от станции Войбокало, где на Большой земле была проложена линия железной дороги до Кобоны, а оттуда тридцать километров по льду до западного берега – и по железной дороге в Ленинград. Дяди рассказывали Антонине Ивановне о перевозках грузов. Машины иногда проваливались и уходили под лед. Поэтому водители нередко стояли на подножках, чтобы в случае опасности спрыгнуть. В Ленинград везли продовольствие, а из него эвакуировали людей. Весной и летом 1942 года по Дороге жизни эвакуировали около миллиона ленинградцев. Бывало, рассказывал мой дядя, в пути у машины ломался мотор, и шоферу приходилось на морозе и на ветру, обжигая руки, чинить его.

Длина всей трассы Дороги жизни от Ленинграда до Большой земли – 308 километров.

Олег Вычуб

Рекомендуемые новости

Судебные приставы и алименты: как обеспечить справедливость?

23 мая 2025Накануне Международного дня защиты детей управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области традиционно проводит акцию «Судебные приставы-детям». Мы поговорили с заместителем руководителя ведомства Ириной Капустиной, которая рассказала о роли судебных приставов в обеспечении исполнения алиментных обязательств, о сложностях, с которыми они сталкиваются в этой сфере, и о том, как современные технологии помогают в работе. Она также поделилась своим мнением о значении профессионализма и ответственности в деятельности судебных приставов для защиты прав детей и обеспечения справедливости в семейных вопросах.

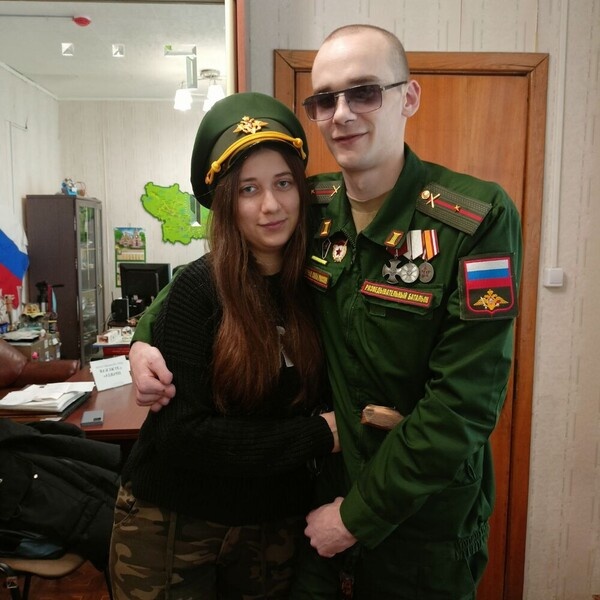

Руслан и Ульяна: диалог о любви и верности

23 мая 2025Руслану 26 лет. Высокий, худощавый. На мундире награды: орден Мужества, медали «За спасение погибавших» и «Участнику специальной военной операции».

«Цепи отпали»: немецкая эмигрантка обрела свободу в России

16 мая 2025Сегодня для коренной немки Гретты (имя из соображений безопасности изменено) нет большей радости, чем жить в ладу со своей совестью и дышать одним воздухом с русскими людьми, которых она искренне уважает и считает родными по духу. Путь к этому ощущению был долгим и тернистым, полным разочарований и переосмыслений, но в конечном итоге привёл Гретту к единственно правильному решению – переезду в Россию.

Песни военных лет, марш памяти, добрые поздравления: Кировский район отметил 80-летие Великой Победы

16 мая 20259 мая наша страна отпраздновала самую священную и значимую дату – 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это событие наполнено гордостью, величием, мужеством и отвагой, а также глубоким уважением к тем, кто сражался за нашу свободу. Шествия «Бессмертного полка», торжественно-траурные митинги, концерты, мастер-классы, соревнования, спектакли, концерты и, конечно, салют в честь героев-победителей – все они вошли в череду проведённых мероприятий.

Какими будут Кировск, Отрадное и Шлиссельбург – выбор за тобой!

16 мая 2025В России проходит онлайн-голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 21 апреля по 12 июня 2025 года более чем в 1,5 млн муниципальных образованиях, в том числе 39 населённых пунктов Ленинградской области будут выбраны дизайн-проекты объектов благоустройства. О том, перед каким выбором стоят жители Кировска, редакции газеты «Ладога» рассказала куратор и онлайн-волонтёр голосования, а также наша коллега – редактор местной газеты «Неделя нашего города» Лёля Смирнова.

Спрашивали? Отвечаем!

16 мая 2025Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии17 марта 2025 года

«Вдохновлённые Героем»: к дружбе и творчеству через сотрудничество

07 мая 2025Интерактивная карта, объединяющая историю и современность, появится в одном из образовательных учреждений Кировского района Ленинградской области. О патриотическом проекте и его перспективах редакции газеты «Ладога» рассказали победители грантового конкурса Движения Первых.

Характер разведчика, талант переводчика

30 апреля 2025Дочь фронтовика: «Я думала, что папу в Выборге уже никто не помнит…»