Дело Алексея Ильина

Сотрудником Отдела нумизматики и глиптики Эрмитажа был А. А. Ильин – бывший владелец имения Сари Шумской волости.

Алексей Ильин – сын генерал-лейтенанта Алексея Афиногеновича Ильина и Александры Федоровны Ильиной (урожд. Шеринг) – родился в 1858 году. С отличием окончил Александровский лицей, входил в Комитет Пушкинского лицейского общества и был попечителем лицея. Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, в Министерстве государственных имуществ. Действительный статский советник А. А. Ильин являлся членом Государственного Совета по выборам от дворянства, членом правления (Совета) Государственного банка, главой Российского общества Красного Креста.

Алексей Ильин – сын генерал-лейтенанта Алексея Афиногеновича Ильина и Александры Федоровны Ильиной (урожд. Шеринг) – родился в 1858 году. С отличием окончил Александровский лицей, входил в Комитет Пушкинского лицейского общества и был попечителем лицея. Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, в Министерстве государственных имуществ. Действительный статский советник А. А. Ильин являлся членом Государственного Совета по выборам от дворянства, членом правления (Совета) Государственного банка, главой Российского общества Красного Креста.

Вместе с братом Афиногеном Алексеевичем он унаследовал от отца картографическое производство в Петербурге, в Новоладожском уезде – имение Сари, деревни Бор, Жар, Желанная, Колосарь, Овдакала (Ильинская), Опсала, Падрила (Петропавловская), Пурово, Сибола, Сирокасска. Братья приобрели у Чоглоковых обширные владения в Шлиссельбургском уезде, в имении Колтуши, где был основан поселок Ильинский. Здесь им достались пустоши и земли в селениях Кирицкое Поле, Коркино, Пундолово, Размителево, Рыжики, Суоранда, Тавры и др. Ильиным принадлежали усадьбы Мухино и Утешение около села Шум, усадьба Ребяткина у Шлиссельбурга. На церковном кладбище в Сари (ныне с. Шум) в 1911 году была похоронена Екатерина Михайловна Ильина (урожд. Безак), от брака с которой Алексей Алексеевич имел сыновей Алексея и Александра.

Газета «Озерный край» в 1913 году сообщала: «22 июня, с вечерним поездом Северной железной дороги из С.-Петербурга, прибыл в имение Сари министр торговли и промышленности тайный советник г. Тимашев, вместе с гофмейстером Двора Его Величества Алексеем Алексеевичем Ильиным и 23 июня вечером по той же дороге уехали обратно в С.-Петербург». Известно, что сам Ильин часто гостил у помещиков Марковых в усадьбе Александровка близ села Шапки.

Один из учредителей Российского общества нумизматов и его председатель, после октября 1917 года Ильин стал руководителем секции нумизматики Академии истории материальной культуры (1918), сотрудником Отдела нумизматики и глиптики Государственного Эрмитажа (1920, до 1930 – заведующий). Член-корреспондент Академии наук СССР (1928). Автор научных трудов: «Медали в честь Александра Сергеевича Пушкина», «Русские монеты, чеканенные с 1801 г. по 1904 г.», «Русские монеты, чеканенные с 1725 г. по 1801 г.», «Русские монеты. Медная монета с 1700 г. по 1725 г. Петра I», «Топография кладов серебряных и золотых слитков», «Топография кладов древних русских монет 10 и 11 вв. и монет удельного периода», «Классификация русских удельных монет» (1901–1940).

Комиссия по обследованию работы Эрмитажа и персональной чистке аппарата музея в 1931 году уволила Ильина, но вскоре он был восстановлен в прежней должности. Привлекался по «золотому делу» (1932–1933). Подобные дела организовывались с целью вымогательства у арестованных ценностей, но вымогать у Ильина было уже нечего: все имения и хранившаяся в Сари библиотека были национализированы, картографическую фабрику он отдал советской власти, а свою большую коллекцию русских монет подарил Эрмитажу. Алексей Алексеевич Ильин умер во время блокады Ленинграда в июле 1942 года.

Пропавшие шедевры

Документы из архива Эрмитажа проливают свет на судьбу имущества, национализированного в усадьбе Рябово Шлиссельбургского уезда.

На страницах журнала «Старые годы» барон Н. Н. Врангель в 1910 году писал об этой усадьбе помещиков Всеволожских: «Среди сада, скрытый деревьями, стоит большой, поместительный барский дом. Незатейлива его архитектура, но в скромных и спокойных пропорциях – ясная простота, так идущая к помещичьему дому. Внутри дом большей частью новый, устроен с комфортом; от прежнего времени сохранилась только гостиная, выходящая на террасу, в сад. Красива маленькая низенькая домашняя церковь в верхнем этаже с великолепными царскими вратами. В доме есть хорошая мебель: французский резной шкаф второй половины XVIII века и другой, маркетри 1753 года, диван a la Louis XV; хорош бронзовый Прометей Козловского… Интересны семейные портреты Кикиных, Всеволожских, княгини Голицыной кисти Рокотова, картина рубенсовской мастерской, “Казак” Орловского. Вот и все, что осталось старого в большом и уютном рябовском доме».

Изъятие ценностей в Рябово (ныне г. Всеволожск) велось в 1918–1919 годах. В первую очередь были вывезены фарфор, часы, лампы, мебель, а потом вывезли, как самое ненужное, предметы изобразительного искусства. В хранилище Государственного музейного фонда попало 173 вещи из хранившихся в усадьбе примерно 800. Часть пошла на распродажу в антиквариат, часть (неликвиды) отвезли в музеи. В архивном деле «Опись и переписка о поступлении художественных предметов из имения Рябово Всеволожских» перечислено 30 предметов занумерованных и 143 ненумерованных, переданных в Эрмитаж в 1928 году. Опись начинается с № 80 и, как отмечает исследователь А. П. Банников, была составлена наспех, произведения не датированы и не указаны авторы.

К числу «старых картин» в описи отнесены «Мадонна с херувимами» и «Распятие Иисуса Христа», далее следуют картина на «восточный сюжет» и полотно «казак на лошади с пикой», пейзажи – «старинный пейзаж: галера с гребцами на берегу моря», морской пейзаж, «летний пейзаж», «пейзаж с охотником и собакой», «пейзаж: старый город, развалины» и два натюрморта – «масло на доске: цветы, фрукты, птицы». Перечислены в описи портреты Екатерины II, Николая II, князя А. А. Безбородко, «портрет фельдмаршала Александровского времени», «портрет придворного вельможи», «портрет придворной дамы», «старик в ермолке с трубкой», «портрет одного из Всеволожских 1860-х годов», «портрет мужской Всеволожского» и еще десяток мужских и женских портретов.

В Эрмитаж из Рябово также поступило 115 гравюр, 7 акварелей, 21 рисунок. Конечно, что-то из этого богатства могло остаться в музее, но установить былую принадлежность произведений искусства Всеволожским теперь невозможно. Точно известно лишь местонахождение картины А. О. Орловского «Казак с пикой на лошади», переданной в 1928 году в Русский музей. Бронза, часы, фарфор, ковры, мебель бесследно исчезли. Барский дом, в котором в 1923-м разместился сельхозтехникум, сгорел в январе 1926 года.

Баталист

«Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 г.» – одна из самых известных работ художника-баталиста А. Е. Коцебу.

Эта картина когда-то висела в Зимнем дворце, в 1-м зале военных картин, выходящем окнами на Дворцовую площадь (зал 283 с экспозицией французской живописи). Рядом с ней в зале были помещены полотна «Сражение при Нарве», «Сражение при Цюлихау», «Переход Суворова через хребет Паникс», также написанные Александром Евстафьевичем Коцебу (1815–1889).

Его отец, драматург и писатель А. Ф. Коцебу, был русским генеральным консулом в Кенигсберге. Юноша учился во 2-м Кадетском корпусе в Петербурге, служил в лейб-гвардии Литовском полку, однако тяга к искусству перевесила престижность военной службы. В 1837–1844 годах он успешно занимался под руководством профессора А. И. Зауервейда в классе батальной живописи Академии художеств. Большая золотая медаль за картину «Взятие Варшавы» давала ему право на заграничную командировку.

«Я люблю баталическую живопись, и она очень нужна; у нас есть довольно того, что можно передать потомству», – говорил Николай I, от которого еще в конце обучения Коцебу получил заказ на написание картин для Зимнего дворца. На академической выставке 1847 года были представлены исполненные по заказу императора полотна «Взятие крепости Шлиссельбурга в 1702 г.» («Штурм крепости Нотебург 11 октября 1702 г.», 1846 г.) и «Взятие Нарвы в 1704 г.». Работая над картинами, Коцебу посетил эти города. Он всегда тщательно выбирал местность и точку зрения, наиболее удачные для изображения в пейзаже события из военной истории.

Затем в качестве пенсионера Академии художеств Коцебу побывал в мастерских лучших живописцев Франции, Италии, Нидерландов. Выполняя заказы Николая I на написание картин из истории Семилетней войны и похода Суворова в Швейцарию и Италию, Коцебу осмотрел места боевой славы русского оружия. Обращался к событиям Северной войны и Отечественной войны 1812 года. Его главные работы: «Русские в Берлине», «Взятие Кольберга», «Переход русских войск через Чертов мост», «Штурм Сен-Готарда», «Сражение в Муттенской долине», «Битва при Нови», «Переход через Ботнический залив», «Сдача Риги», «Битва под Лесной», «Полтавская победа».

Коцебу приезжал в Россию в 1850 году и за свои произведения был удостоен звания академика, в 1857-м признан профессором Академии художеств. Художник жил и скончался в Мюнхене, оставив незавершенным полотно «Взятие Шипки». Большая часть работ Коцебу находилась в четырех залах военных картин Зимнего дворца и теперь хранится в фондах Государственного Эрмитажа. На старинной акварели картина с изображением штурма Нотебурга видна справа от двери, ведущей во 2-й зал военных картин.

1-й зал военных картин в Зимнем дворце. Акварель Э. П. Гау. 1866 г.

Лики времени

Всеволожский Иван Александрович (1835–1909). Один из владельцев имения Рябово Шлиссельбургского уезда. Сын А. В. Всеволожского от его брака с княжной С. И. Трубецкой. Окончил С.-Петербургский университет. Состоял на службе в Министерстве иностранных дел, в посольствах в Гааге и Париже. Тайный советник, обер-гофмейстер. Был женат на княжне Е. Д. Волконской.

Директор Императорских театров (1881–1899). Составил либретто для балета «Спящая красавица». Рисовальщик, автор портретов-карикатур современников, эскизов декораций и костюмов к 25 балетным спектаклям. Почетный член С.-Петербургского филармонического общества и Академии художеств.

С 1899 по 1909 год И. А. Всеволожский – директор Императорского Эрмитажа. Привлек к работе в музее ряд молодых специалистов, связанных с коллекционерами и художниками, объединившихся вокруг журналов «Художественные сокровища России» и «Старые годы». Сотрудниками Эрмитажа «по поводу 50-летия его служебной деятельности» была отлита памятная медаль. Передал в дар Эрмитажу произведения искусства из своей коллекции.

Фото 1. Усадебный дом в Рябово. Фото 1925 г., Фото 2. 1-й зал военных картин в Зимнем дворце. Акварель Э. П. Гау. 1866 г. Фото 3. И.А. Всеволожский.

Рекомендуемые новости

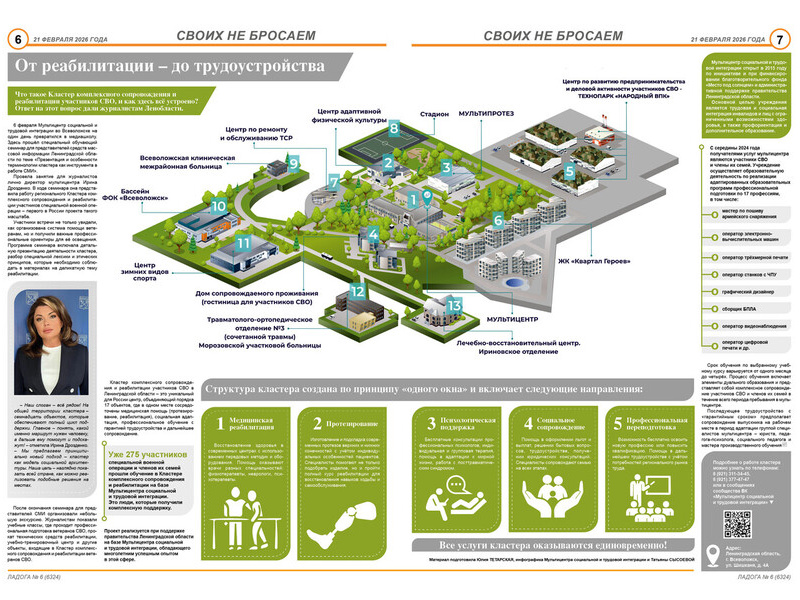

От реабилитации – до трудоустройства

20 февраля 2026Что такое Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, и как здесь всё устроено? Ответ на этот вопрос дали журналистам Ленобласти.

Спрашивали? Отвечаем!

18 февраля 2026Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии 22 декабря 2025 года.

Прокуратура Ленинградской области подвела итоги 2025 года

18 февраля 2026Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров принял участие в подведении итогов работы прокуратуры Ленинградской области за 2025 год.

От идеи до воплощения

16 февраля 2026Ленинградцы голосуют за адреса благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Свадебное путешествие

16 февраля 2026В Ленинградской области пары, зарегистрировавшие законный брак, могут воспользоваться

новым подарком от 47 региона – интересным и увлекательным свадебным путешествием по романтичным местам.

«Чтобы память о нём жила»: мама о погибшем на СВО сыне Василии Суханове

13 февраля 2026Василий Суханов – житель Шлиссельбурга, героически погибший 20 августа 2023 года при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. 27-летний парень отдал жизнь в борьбе за суверенитет и мирное будущее России.

С премьерой, «Левита»!

10 февраля 2026Коллектив студии «Левита» из Кировска выступили на III Всероссийском фестивале-конкурсе народной песни и танца «Развеселица», прошедшем 7 февраля в Санкт-Петербурге.

Шлиссельбургских танцоров отметили на областном фестивале «Шире круг»

09 февраля 2026Народный ансамбль танца «Калейдоскоп» (руководитель — А.Н. Ковганко) и его коллектив-спутник, хореографическая студия «Премьера» (руководитель — Н.Б. Леванова), успешно выступили на Открытом зональном фестивале-конкурсе детских и юношеских хореографических коллективов «Шире круг». Мероприятие прошло 8 февраля в городе Волосово.